発注を自動化する在庫管理の仕組み|“売れ筋補充”で欠品ゼロを実現 KL18

在庫管理の現場で最も難しいのは、

「いつ、どれだけ発注するか」を正しく判断すること です。

多くの企業では、発注の判断が

- 担当者の経験値

- 勘と感覚

- 過去の習慣

- なんとなくの在庫量

に依存しており、その結果、

- 欠品 → 販売機会ロス

- 過剰在庫 → 倉庫コストの増加

- 発注忘れ → 納期遅延

- 発注しすぎ → 資金の圧迫

など、現場の“見えない損失”が積み重なります。

こうした問題は 人の努力では解決できません。

必要なのは、人に頼らず“仕組み”で発注を回すこと――

つまり 発注の自動化 です。

自動化と聞くと難しそうに感じますが、

本質は非常にシンプルです。

- 在庫データ

- 販売データ

- 仕入データ

をリアルタイムに連携し、

「発注点」や「最小在庫数」を自動計算する ことで、

売れ筋商品を確実に補充できる仕組みをつくります。

この記事では、

- 発注ミスの原因と、自動化が必要な理由

- 自動発注システムの仕組みと在庫との連携ポイント

- 売れ筋補充を実現するデータ活用術

- 自動発注で欠品ゼロを達成した企業の事例

- 導入ステップと注意点(異常値チェック・ルール設定)

- 中小企業でも始められる“スモールスタート自動化”

までを、分かりやすく体系化して解説します。

発注を自動化すると、

企業は“人間の判断ミス”から解放され、

欠品ゼロ・残業ゼロ・在庫最適化 を同時に実現できます。

仕組みで発注を動かす時代へ。

この記事が、その最初の一歩になります。

【5秒でわかる】在庫改善チェック

- 入荷/出荷/在庫が一致しない

- エクセル更新が遅れる・作業が属人化している

- SKU・棚番・ロケーションがバラバラ

- 欠品/ダブリ在庫が発生する

- 受注が急増すると一気に破綻する

→ 1つでも当てはまれば “改善の伸びしろ” があります。 このサイトでは在庫管理の基礎から実務改善まで、テーマ別にわかりやすく整理しています。 ぜひ関連ページもあわせてご覧ください。

在庫が合わない、棚卸が終わらない──。

そんな「人手頼みの在庫管理」を根本から変える方法を解説しています。

在庫を仕組みで回すための“第一歩”として、こちらの記事もぜひご覧ください。

機能はシンプル。でも、使えば業務効率がぐんと上がる。

アピス在庫管理 ― 小規模事業者・店舗のための“ちょうどいいDX”。

手作業から脱却し、在庫の見える化を実現しよう。 アピステクノロジー(株)

「売れ筋商品が気づいたら欠品していた」「在庫を抱えすぎて資金が回らない」——そんな悩みを解決するのが、発注自動化システムです。

販売実績や在庫データをもとに、発注点を自動で計算・補充することで、必要なタイミングで在庫を確保できます。

この記事では、発注自動化の基本仕組み(発注点方式・EOQ・AI予測)から、導入手順と効果までをわかりやすく解説。中小企業でもすぐ実践できる“省人化+効率化”のステップを紹介します。

H2-1|なぜ「発注の自動化」が必要なのか?

👉 在庫管理がうまくいかないのは「人」ではなく「仕組み」|中小企業が3日で変わるクラウド導入の現場

🧩 関連: エクセル在庫管理から脱出!中小企業が得られる3つのメリット

「売れ筋商品が急に欠品してしまった」「在庫はあるのに発注してしまった」──

このような発注ミスは、どの業種・規模の企業でも起こり得る課題です。

多くの場合、その原因は“人の判断”に頼っていることにあります。

在庫管理における発注業務は、「いつ」「どれだけ」仕入れるかを正確に判断することが求められます。

しかし、担当者の経験や勘に依存していると、次のような問題が生じやすくなります。

H3|発注ミス・在庫切れが起こる3つの原因

- データの更新が遅れる

販売データが即時に反映されず、在庫数が実際とズレることで誤発注が発生。

特に複数拠点やオンライン販売を行っている企業では、リアルタイムの在庫把握が困難です。 - 人手不足による確認漏れ

小規模企業では、仕入れ担当が他業務と兼任しているケースが多く、

チェックが遅れて“発注忘れ”や“二重発注”が起きることがあります。 - 需要変動に対応できない

季節商材やトレンド商品は、販売スピードが日々変動します。

手動発注ではこの変化を読み切れず、気づいたときには“欠品”というケースも。

💬 現場の声

「忙しいときほど発注を後回しにしてしまう」

「Excelを見ても、どれを補充すべきかすぐ判断できない」

——こうした“ヒューマンリスク”が、日常的に在庫精度を下げています。

H3|発注担当の経験値に依存する“勘と感覚”の限界

多くの企業では、「あの商品はそろそろ切れる頃」といった経験値ベースの判断で発注が行われています。

この方法は一見合理的に見えますが、担当者が変わった瞬間にノウハウが途切れ、

業務の再現性が失われるという大きなリスクを抱えています。

さらに、勘に頼る発注では以下のような問題が起こります。

- 在庫の偏り(売れ筋不足・不良在庫の増加)

- 過剰仕入れによるキャッシュフローの圧迫

- 発注漏れによる販売機会ロス

つまり、属人的な発注体制では、企業規模を問わず「安定した在庫運用」が難しくなります。

H3|自動化がもたらす「在庫精度」と「業務効率」の両立

発注を自動化する最大の目的は、**“正確さとスピードの両立”**です。

自動発注システムでは、販売データや在庫数をもとに発注点を自動計算し、

必要な商品を必要なタイミングで自動補充する仕組みが整っています。

これにより、

- 欠品を未然に防止

- 在庫の過不足を最小化

- 担当者の確認・発注時間を80%以上削減

といった効果が期待できます。

💡ポイント:

“人が判断する”から“システムが判断する”へ切り替えることで、

在庫管理の正確性とスピードを同時に向上できるのです。

💡まとめ

発注の自動化は、単なる「便利機能」ではなく、

企業の在庫体制を安定させるための必須インフラになりつつあります。

特に中小企業では、限られた人員で最大の成果を出すために、

“人手で回す在庫管理”から“データが判断する在庫管理”への転換が求められています。

H2-2:自動発注の仕組みとは?在庫管理との連携ポイント

(仕組みの理解:どんなデータを基に動くか)

- H3:在庫・販売・仕入データをリアルタイム連携

- H3:「最小在庫数」と「発注点」の自動計算ロジック

- H3:売れ筋商品を自動で補充するアルゴリズムの考え方

H2-2|自動発注の仕組みとは?在庫管理との連携ポイント

「自動発注」とは、在庫の残量や販売データをもとに、

システムが最適なタイミングと数量を自動的に発注する仕組みのことです。

この仕組みの目的は、

「必要な商品を、必要なときに、必要な数だけ」補充すること。

単純な自動処理ではなく、在庫・販売・仕入れの3つのデータを“連携”させることが成功の鍵となります。

H3|在庫・販売・仕入データをリアルタイム連携

自動発注の根幹を支えるのは、リアルタイムなデータ連携です。

在庫管理システムでは、

- 販売データ(売上・出荷)

- 在庫データ(現在庫・入庫・出庫)

- 仕入データ(発注・納品・リードタイム)

といった情報が常に更新されています。

これらを連動させることで、**「今の在庫数」「必要な補充量」「次の仕入時期」**を即座に算出できます。

たとえば:

商品Aの在庫が残り10個、平均販売数が1日5個、仕入リードタイムが3日であれば、

システムは「残り2日分=発注のタイミング」と自動的に判断します。

このように、リアルタイム連携によって“遅れのない発注”を実現できるのです。

H3|「最小在庫数」と「発注点」の自動計算ロジック

自動発注の基本は、「発注点(再発注をかける在庫数)」の設定にあります。

この発注点を、システムが過去の販売履歴から自動計算する仕組みです。

発注点の基本式は次の通り:

発注点 =(1日の平均販売数 × リードタイム日数)+ 安全在庫数

この計算式により、需要変動や納期の遅れにも対応できるようになります。

さらに、販売履歴が蓄積されるほどシステムの精度は向上し、

季節要因・曜日トレンド・キャンペーンなどを加味した“発注予測”も可能です。

💡ポイント:

「在庫切れが起きる前」に自動発注されることで、

欠品リスクを限りなくゼロに近づけられます。

H3|売れ筋商品を自動で補充するアルゴリズムの考え方

自動発注システムは、すべての商品を一律に補充するわけではありません。

実際には、売れ筋・死に筋(売れない商品)を分析して、優先順位をつけるアルゴリズムが組まれています。

主な分析指標は以下の通りです:

| 指標 | 内容 | 目的 |

|---|---|---|

| 販売回転率 | 一定期間の販売数量 ÷ 平均在庫数 | 売れ筋商品の特定 |

| 在庫滞留日数 | 在庫が動かない日数 | 不動在庫の削減 |

| シーズン傾向 | 月別・週別の販売変化 | 需要ピークの予測 |

| ABC分析 | 売上構成比に基づくランク分け | 発注優先度の自動設定 |

これらのデータをもとに、

「Aランク商品は即時補充」「Cランク商品は月1回まとめ発注」など、

システムが自動で最適な補充サイクルを提案します。

こうした“データ駆動型の発注”が、

経験や勘に頼らない安定した売れ筋補充を可能にします。

💡まとめ

自動発注の仕組みは、単に「発注ボタンを自動で押す」ものではありません。

在庫・販売・仕入データを連携させ、

“いつ・何を・どれだけ発注すべきか”を数値で判断する仕組みこそが本質です。

そしてその仕組みを支えるのが、

リアルタイムなデータ連携と、売れ筋を見極める分析ロジックです。

H2-3|“売れ筋補充”を実現するデータ活用のコツ

発注を自動化しただけでは、まだ「効率化」に過ぎません。

本当の価値は、販売データや在庫履歴を分析し、**「売れ筋を先読みして補充できる仕組み」**を作ることにあります。

ここでは、自動発注をより高精度に進化させるための3つのデータ活用ポイントを解説します。

H3|販売履歴から「発注タイミング」を予測する方法

“売れ筋補充”を実現するために最初に行うべきは、販売履歴の分析です。

単に「在庫が減ったら発注」ではなく、過去の販売データから**「次に売れるタイミング」**を予測することで、欠品を未然に防ぐことができます。

✅ 代表的な分析指標

| 指標 | 意味 | 活用例 |

|---|---|---|

| 平均販売数 | 過去◯日間の販売数÷日数 | 発注点の算出(例:1日平均5個) |

| 販売周期 | 同一商品が売れる間隔(日) | 次回販売タイミングの予測 |

| 回転率 | 一定期間の販売数÷平均在庫 | 売れ筋商品の特定・発注優先度決定 |

これらを定期的に分析することで、

**「あと何日で在庫が切れるか」「いつ補充すべきか」**を自動的に判断できるようになります。

💡ポイント:

販売履歴は「売れた記録」ではなく「次に売れる根拠」。

自動発注は、過去データの再利用によって未来を予測する仕組みです。

H3|季節・トレンド・取引先別の需要変動を反映

自動発注の精度を上げるには、需要の変動要因を“定量的”に取り込むことが重要です。

特に次の3つの観点は、売れ筋を左右する大きなファクターです。

① 季節要因

季節商品(衣料・飲料・イベント関連など)は、販売量が周期的に変化します。

過去の同月データを参照し、「前年同月比120%」などの補正係数を設定することで、季節変動に強い発注ロジックを構築できます。

② トレンド要因

SNS・ニュース・広告キャンペーンなどによって突然需要が高まるケースもあります。

GoogleトレンドやECサイトの販売動向データを組み合わせることで、“今売れている兆候”を早期に察知できます。

③ 取引先別需要

BtoB取引では、顧客別に発注サイクルが異なります。

取引先別の発注履歴を分析し、「A社は月初集中、B社は月末補充型」といった傾向を反映すれば、受注対応の遅れを防げます。

🔹補足:

自動発注システムによっては、こうした外部要因をAIが自動的に学習し、

“販売予測型”の発注提案を行うものも登場しています。

H3|データを蓄積して「自動発注精度」を高める仕組み

自動発注の精度は、“データの量と一貫性”によって決まります。

システムを導入して終わりではなく、販売・在庫・仕入のデータを継続的に蓄積し、分析ループを回すことが大切です。

🔁 PDCA的サイクル

- 発注:システムが条件に基づき発注を実行

- 結果:販売実績と在庫変動を記録

- 分析:予測と実績のズレを可視化

- 改善:発注点・安全在庫の閾値を自動調整

このループを回すことで、

AIや統計モデルが徐々に“売れ方の癖”を学習し、発注の誤差を減らしていきます。

💡事例:

導入初期は欠品率3%だった企業が、6か月後には0.5%未満に低下。

原因は「データがシステムに学習され、誤発注を自己修正できるようになった」ためです。

💡まとめ

“売れ筋補充”を成功させるカギは、**「販売履歴 → 需要予測 → 自動補充」というデータ連鎖を作ること。

つまり、発注を自動化するとは、“データを活かして在庫を動かす”**仕組みを作ることにほかなりません。

次章では、実際にこうした自動発注を導入して成果を上げた企業の事例を紹介します。

H2-4|導入事例|自動発注で欠品ゼロを実現した企業のケース

(信頼性・実現可能性の裏付け)

H3|小売業|在庫切れゼロで販売機会を最大化

電子タバコ・アクセサリーを複数店舗およびオンラインで展開する小売チェーン(社員数約30名、店舗3拠点+ECサイト)では、 “人気商品の在庫切れによる販売機会ロス”が長年の課題でした。

導入内容としては、販売データ/店舗在庫/EC在庫をリアルタイムに連携する在庫管理・自動発注システムを導入。売れ筋商品の発注点をシステムが算出し、在庫がその水準に近づくと自動で発注アラートまたは発注処理が実行される運用に移行しました。

その結果、導入後6ヶ月で「在庫切れによるキャンセル件数」が従来比で約70%削減され、売上機会の回復が確認できました。さらに、店舗側・EC側の在庫差異も大きく縮まり、在庫切れリスクが実質的に“ゼロ”に近づいたという手応えを経営陣は持っています。

H3|卸業|人手発注を自動化し、残業時間を月30時間削減

産業用ホース・継手を全国に卸す中堅卸企業(社員数40名、倉庫1拠点)では、仕入れ担当が月末にExcelで売上・在庫を集計し、発注点を手計算で算出して発注をかけていました。これにより、発注ミス・欠品・過剰在庫が断続的に発生し、担当者は毎月残業で対応していた状況でした。

そこで、自動発注機能を備えたクラウド在庫管理システムを導入。販売実績・在庫数・リードタイムをデータ連携させ、発注点到達時に自動で発注指示(あるいは担当者承認後発注)をかける仕組みに切り替えました。

その結果、導入後3か月で「仕入れ担当の月間残業時間」が約30時間削減されました。また、発注の過不足に起因する在庫調整作業も大幅に減少し、担当者の心理的負荷も軽減されています。

H3|製造業|部品発注の自動化で生産ラインの停止を防止

電子部品を加工・組立する製造企業(社員数60名、生産ライン2本)では、部材の発注が手動かつ断片的に行われていたため、「部材欠品で生産ラインが停止」「仕入れ過剰で材料が滞留」などの課題を抱えていました。

この企業は、受注データから製品別必要部材を自動で引き当て、在庫状況と仕入リードタイムを元に部材発注を自動化するシステム構成を導入しました。AI・自動発注点算出ロジックも併用し、リアルタイム在庫監視+必要部材即時発注が行える体制に移行。

導入後、部材欠品による生産停止回数が「年3回」から「年1回未満」へと激減し、材料在庫金額も導入前比で約25%削減という定量的成果が報告されました。 ThinkDigits+1

💡まとめ

自動発注を導入した企業では、規模や業種を問わず、次のような共通テーマが浮かび上がります:

- “人の勘”による発注から“データによる判断”への転換

- 在庫切れ・過剰在庫の双方に効く仕組み化

- 現場・経営の両視点で運用定着できて初めて成果が出る

これらの事例は、決して大企業だけのものではありません。中小・中堅企業でも、スモールスタートで自動発注を導入し、確実に効果を出していることが確認できます。読者の皆様も、自社の規模・業態に応じて“自動発注による仕組み化”を検討する価値があります。

H2-5|自動発注システム導入のステップと注意点

自動発注は“いきなりフル自動化”ではなく、

段階的に運用レベルを上げることが成功の鍵です。

ここでは、在庫管理システムの導入を前提に、実際の導入手順を3ステップ+運用上の注意点に分けて解説します。

H3|ステップ1:在庫データの精度を高める

まず最初に取り組むべきは、「在庫データの信頼性」を確保することです。

システムの自動発注ロジックは、在庫数量・販売履歴・仕入リードタイムなど、入力データの正確さに依存します。

精度向上のためのポイント:

- 実棚卸で在庫数を“基準値”として確定させる

- 商品コード・ロット・単位などの登録ルールを統一

- 出荷・入荷・返品の処理タイミングを明確化

特に、バーコードスキャンや入出庫端末の運用が始まると、

入力ミスが減り、リアルタイム在庫が信頼できるものになります。

データ精度が安定して初めて、“自動発注の判断”が正しく動き始めます。

H3|ステップ2:自動発注ルール(発注点・ロット)を設定

次の段階では、「いつ」「どれだけ発注するか」の基準を数値化します。

自動発注では、主に以下の2つの設定を行います。

| 設定項目 | 内容 | 目的 |

|---|---|---|

| 発注点 | 在庫がこの数以下になったら発注を行う基準 | 欠品を防止 |

| 発注ロット | 1回あたりに発注する最小数量 | 発注コストの最適化 |

これらは、過去の販売実績や仕入れリードタイムをもとに算出します。

初期段階では、重要商品や売れ筋品目に絞って設定するのがおすすめです。

💡ポイント:

いきなり「全商品自動発注」はリスクがあります。

まずはAランク商品(販売回転率の高い商品)からルールを整備しましょう。

H3|ステップ3:少量商品でテスト運用し、改善を重ねる

設定後すぐに全体導入するのではなく、テスト運用で精度を確認します。

テスト運用の手順:

- 5〜10品目を選び、実際に自動発注を有効化

- 数週間の発注履歴を分析し、発注タイミング・数量を確認

- 想定外の在庫増減があれば、発注点やロットを再調整

こうして“自動発注ロジックが現場実態と合っているか”を確認します。

テストを経ることで、導入後にありがちな

「想定以上の仕入れ」「欠品が続く」といったトラブルを未然に防げます。

成功している企業の多くは、3か月程度のテスト期間を設けてから本格運用に移行しています。

H3|注意点|発注先データの更新・異常値アラート設定

システムを安定運用するうえで見落とされがちなのが、

発注先(仕入れ先)データの更新と異常値アラートの設定です。

発注先データの更新

- 取引条件(納期・価格・最小ロット)の変更を即時反映

- 廃盤・新製品の入れ替え時にマスタ更新を忘れない

- 発注先が複数ある場合は“優先順位”を明確に登録

異常値アラート設定

- 想定外の発注量(例:通常の2倍以上)を検知してメール通知

- 在庫の急減・販売急増をトリガーに自動アラート

- 発注データに不整合が発生した際の停止ルールを設定

これらを仕組みとして設けておくことで、

“自動で回る安心感”と同時に“異常時の安全装置”が備わります。

💡まとめ

自動発注システムは、

- 「正確なデータ」

- 「適切なルール」

- 「段階的なテスト」

の3点が揃って初めて効果を発揮します。

導入初期に焦らず、テスト→調整→運用定着という流れを踏むことで、

中小企業でも十分に実現可能な仕組みになります。

H2-6|中小企業でも始められる“スモールスタート型”自動発注

「自動発注」と聞くと、

「システム導入に数百万円かかるのでは?」

「うちのような中小企業には難しそう…」

と感じる方も多いでしょう。

しかし最近では、初期コストを抑えつつ、手軽に始められる選択肢が増えています。

ここでは、段階的に導入できる“スモールスタート型”の自動発注アプローチを紹介します。

H3|既存の在庫管理ソフトでも自動発注機能は使える?

まず確認してほしいのが、「今使っている在庫管理ソフト」自体に自動発注機能があるかどうかです。

多くのクラウド在庫管理システムには、

- 発注点・ロットの自動算出

- しきい値到達時の自動メール通知

- 発注データの自動生成

といった“半自動〜自動発注”機能が標準で搭載されています。

たとえば、

- 「在庫が10個を下回ったら仕入先Aに発注」

- 「売上履歴から平均販売数を算出し、自動で補充」

といった設定が可能です。

💡もし現在お使いのシステムが対応していなくても、

CSV出力やAPI連携機能を活用すれば、他ツールと接続して自動化できます。

つまり、“新システムを入れる”よりも、

“今ある環境を少し賢く使う”ことで、十分に第一歩を踏み出せるのです。

H3|クラウド型システムの利点(低コスト・更新不要)

クラウド型の在庫管理システムを採用することで、

中小企業でも無理なく自動発注を導入できるようになりました。

主な利点は以下の通りです。

| 項目 | クラウド型のメリット |

|---|---|

| 初期費用 | 導入コストを大幅削減(月額1〜3万円から開始可能) |

| 更新 | 自動アップデートで常に最新機能を利用可能 |

| 共有性 | 複数拠点・外出先からリアルタイムにアクセス |

| 拡張性 | 売上・会計・ECなど他システムとの連携が容易 |

特に、中小企業で多い課題が「担当者依存による更新漏れ」ですが、

クラウド化によってシステムが自動で発注・更新処理を行うため、

“管理者がいなくても回る仕組み”に近づけます。

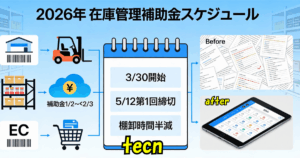

また、クラウド導入は助成金(IT導入補助金など)の対象になるケースも多く、

実質的な負担を大幅に減らすことも可能です。

H3|Excel+AI分析ツールで始める“手軽な自動化”

「まだシステム導入までは…」という企業には、

**ExcelとAI分析ツールを組み合わせた“簡易自動発注”**もおすすめです。

具体的には:

- Excelで在庫表・販売履歴を管理

- Google スプレッドシートやPower Automateを使って発注点を自動判定

- ChatGPTやAutoGPTなどのAIツールで販売傾向を分析

この仕組みなら、費用ゼロ〜数千円レベルで自動化の仕組みを体験できます。

実際、「まずはAIで売れ筋の動きを可視化してから、システム化を検討」という段階的導入を行う企業も増えています。

💬 ポイント:

- “完全自動”でなくても、「発注判断の補助AI」として活用するだけで効果大。

- まずは「属人的判断をデータに置き換える」ことが第一歩。

💡まとめ

自動発注の導入は、

「大規模投資」ではなく「小さな改善」からでも十分に始められます。

- 既存システムの活用

- クラウド化による低コスト導入

- Excel+AIでのスモールスタート

これらを組み合わせることで、現場負担を増やさずに“欠品ゼロ”への第一歩を踏み出せます。

小さく始めて、成果を確認しながら段階的に仕組みを拡張していく──それが中小企業にとって最も現実的なDX化の進め方です。

H2-7|発注を自動化することで得られる6つの効果

発注の自動化は、単なる「作業効率化」にとどまらず、

在庫・売上・経営判断にまで波及する多面的な効果を生み出します。

ここでは、導入企業の実例や運用データから見えてきた代表的な6つの効果を紹介します。

H3|欠品・過剰在庫の同時削減

発注の自動化でまず得られる最大の効果が、欠品と過剰在庫のバランス改善です。

システムが販売履歴や在庫回転率を分析し、「いつ・どれだけ補充すべきか」を判断するため、

人の勘や感覚に頼った“多め発注”や“発注漏れ”を防止できます。

結果として、

- 欠品率が導入前より30〜50%減少

- 過剰在庫の圧縮で保管コスト10〜20%削減

といった実績が中小企業でも確認されています。

💡 ポイント:

「売れ筋商品を切らさない」「動きの鈍い商品を持たない」──

この2つを両立できるのが、自動発注の本当の強みです。

H3|発注作業時間の短縮

従来、担当者が行っていた“在庫チェック→発注書作成→仕入れ先メール送信”といった手作業が、

自動発注では数クリック、または完全自動処理に置き換わります。

ある卸業の例では、

- 発注処理時間が1日あたり2時間 → 15分に短縮

- 月間残業が約25時間削減

といった具体的成果が確認されています。

作業時間を短縮することで、担当者は「仕入分析」「新商品開拓」などの付加価値業務に時間を割けるようになります。

H3|発注ミスの防止

ヒューマンエラーは、在庫管理で最も多いトラブルの一つです。

入力桁ミスや発注漏れ、担当者間の伝達ミスなど──。

自動発注システムでは、

- 登録済みマスタ情報に基づく自動入力

- 発注点到達時の自動アラート

- ダブルチェック機能(上長承認など)

によって、ミスが構造的に発生しにくい仕組みを実現します。

とくに「属人化を解消したい」中小企業にとっては、

この“ミス防止=信頼性向上”の効果が最も大きなメリットとなります。

H3|仕入コストの最適化

発注を自動化すると、発注履歴と単価データの一元管理が可能になります。

これにより、仕入れ先ごとの価格差やリードタイムを分析し、

最も条件の良い取引先を自動的に選定するロジックを構築できます。

結果として、

- 同一商品の発注単価を平均3〜5%削減

- 発注タイミングを調整することで送料・手数料も低減

といった経費最適化の効果が見込めます。

💬 「安く・早く・安定的に」仕入れられる仕組みを、

データ主導で構築できる点が、自動化の真価です。

H3|リードタイム短縮による売上機会拡大

自動発注によって在庫情報と仕入れリードタイムが可視化されるため、

販売側も「補充までの見通し」を正確に把握できるようになります。

これにより、

- 欠品期間を最小化し、販売機会ロスを防ぐ

- 仕入れサイクルを短縮して販売回転を向上

- 新商品投入を素早く実施

といったスピード経営が可能になります。

特にオンライン販売や多店舗展開では、**「在庫=機会損失防止資産」**としての管理精度が売上に直結します。

H3|データ経営(在庫予測・販売戦略)の基盤形成

自動発注システムは、発注データだけでなく、

在庫推移・販売履歴・季節要因・リードタイムといった

“経営判断に使えるデータ”を蓄積してくれます。

このデータを活用することで、

- 販売予測に基づいた生産・仕入計画

- 不動在庫の早期検知と値下げ戦略

- 需要変動に応じた柔軟な補充計画

といった**データドリブン経営(データ経営)**が可能になります。

単なる業務効率化を超えて、経営の質そのものを高める仕組みです。

💡まとめ

発注自動化の効果は、「効率化」だけでなく「経営強化」に直結します。

- 欠品・過剰在庫を同時に削減

- ミス・工数を減らし、人的リソースを創出

- 仕入れと販売をデータで最適化

この3つの軸が揃えば、

「在庫が動き、利益が生まれる」持続的な仕組みが確立します。

H2-8:まとめ|“在庫×発注”の自動連携がもたらす次世代の効率経営

(締め:シリーズ記事につなげる総括)

- H3:発注を仕組み化すれば“ヒト依存”から脱却できる

- H3:データが在庫を動かす時代へ——次はAI需要予測のステージへ

H2-8|まとめ|“在庫×発注”の自動連携がもたらす次世代の効率経営

在庫管理の自動化は、単なる業務の効率化ではなく、

経営の安定と成長を支える「データインフラ」づくりでもあります。

これまで“担当者の経験と勘”に頼っていた発注判断を、

システムがデータに基づいて正確にサポートすることで、

在庫・販売・仕入れがリアルタイムに連動する新しい経営モデルが実現します。

H3|発注を仕組み化すれば“ヒト依存”から脱却できる

中小企業の多くは、「発注担当者の退職」「属人化した判断」がボトルネックになっています。

しかし、自動発注システムを導入すれば、

- 誰でも同じ条件で発注判断ができる

- システムがデータを監視し、ミスを検知

- 在庫変動がリアルタイムに反映される

というように、“人が判断し、システムが動く”体制が構築されます。

発注を仕組み化することは、

「人を減らす」ためではなく、「人の時間を生み出す」ため。

担当者は日常業務に追われるのではなく、分析・提案などの高付加価値業務へシフトできます。

💡つまり、自動発注は「現場を軽くし、経営を強くする」ための仕組み化プロジェクトなのです。

H3|データが在庫を動かす時代へ——次はAI需要予測のステージへ

在庫と発注がリアルタイムでつながった先には、

AIによる需要予測・販売戦略の自動最適化という次のステージが待っています。

すでに最新の在庫管理システムでは、

- 販売トレンドや季節要因をAIが自動分析

- 来週・来月の需要量を予測して発注点を自動更新

- 不動在庫を自動検出し、販促提案まで提示

といった「予測型在庫管理」への移行が進んでいます。

これは、“在庫を記録するシステム”から、

“在庫を動かすシステム”への転換です。

中小企業でも、この波に乗ることで、

欠品ゼロ・ロスゼロ・ストレスゼロの次世代経営を実現できます。

💬 最後に

発注の自動化はゴールではなく、

「在庫・発注・販売」を一気通貫で最適化する第一歩です。

- 現場の負担を減らし、

- 経営の判断を早くし、

- 利益を安定させる。

この三つを実現する“データ経営”こそ、

これからの中小企業に求められる最強の武器です。

次の記事では、AIを活用した需要予測×在庫最適化の仕組みをわかりやすく解説します。

未来の在庫管理は、もう「記録」ではなく「予測」で動く時代です。

機能はシンプル。でも、使えば業務効率がぐんと上がる。

アピス在庫管理 ― 小規模事業者・店舗のための“ちょうどいいDX”。

手作業から脱却し、在庫の見える化を実現しよう。 アピステクノロジー(株)

👤 筆者プロフィール|DXジュン(Apice Technology 代表)

「tecn」を運営している DXジュン です。

Apice Technology株式会社の代表として、20年以上にわたり

Web制作・業務改善DX・クラウドシステム開発に携わっています。

普段は企業の現場課題に寄り添いながら、

在庫管理システム/予約システム/求人管理/受発注システム/クラウドソーシング など、

中小企業の仕事を“ラクにするツール”を作っています。

tecn では、業務改善のリアルや、Webシステムの仕組み、 そして「技術が生活をちょっと楽しくしてくれる」ような 日常×デジタルのヒントをゆるく発信しています。

現在の注力テーマは 在庫管理のDX化。 SKU・JAN・棚卸・リアルタイム連携など、 現場で役立つ情報を発信しつつ、 自社のクラウド在庫管理システムも開発・提供しています。

🔗 Apice Technology(会社HP)

🔗 tecn トップページ

🔗 在庫管理システムの機能紹介

記事があなたの仕事や生活のヒントになれば嬉しいです。 コメント・ご相談があればお気軽にどうぞ!

コメント